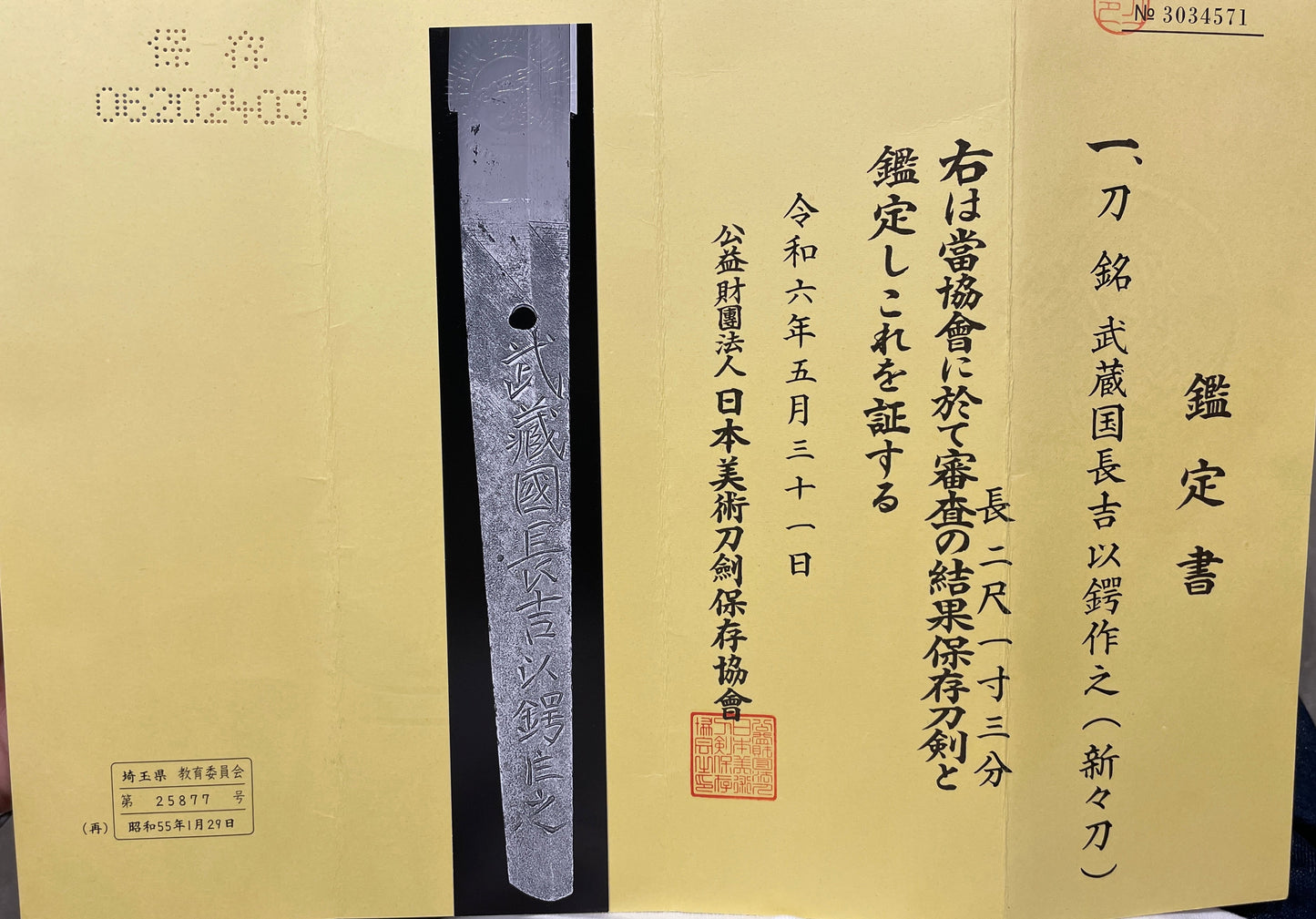

人間国宝 保存刀剣|金工 帝室技芸員 鈴木長吉 二尺一寸三分

人間国宝 保存刀剣|金工 帝室技芸員 鈴木長吉 二尺一寸三分

受取状況を読み込めませんでした

商品について

鈴木長吉は明治工芸界の重要な人物であり帝室技芸員になった日本の金工家です。帝室技芸員は俗に云う人間国宝の前身の称号です。

明治時代の廃刀令や廃仏毀釈の影響で仕事を失いつつあった当時の金工家にとって、鈴木長吉の技術と国際的評価は、日本の伝統工芸の価値を世界に示す重要な役割を果たしました。

彼の多くの作品は重要文化財として東京国立博物館などに展示されております。

この刀は明治金工として帝室技芸員になった鈴木長吉が鍔を材料にして作刀されたとても希少な刀になります。

同時期の日本刀の帝室技芸員は宮本包則や月山貞一などが有名ですが、彼らと技術交流があったと思われます。

おそらく何度も作刀されて仕上げた名刀と言えるでしょう。また交流ある刀工達と一緒に作刀した可能性も高いと思います。

鈴木長吉の記事には刀剣の匂いを他の美術品に置き換えた表現もあり、刀剣に対する造詣が深いといえます。

同時代には名だたる幕末刀工がおりますが、この刀もまた刃紋地鉄が冴えて、踏ん張りのある体配であり、さすが帝室技芸員たる技術を駆使しております。

つまり名人が作るものは名人たる技量でできる証左でもあります。

この刀は明治時代の金工技術と刀剣技術の融合を示す貴重な名刀であり、技術面のほか、歴史面、希少性において価値を持つ一口です。

このような希少刀には二度と出会えないと思われます。

ぜひこの機会にお求めください。

〈商品詳細〉

刀銘|武蔵国長吉以鍔作之(表)

長さ|64.6cm 二尺一寸三分

反り|2.0cm

鑑定|保存鑑定書

元幅|33.7mm

先幅|21.9mm

元重|6.7mm

先重|5.4mm

重量|刀身734g 抜き身844g

〈鈴木長吉の生涯〉

・嘉永元年8月15日(1848年9月12日) - 大正8年(1919年)1月29日)

・号は嘉幸(かこう/よしゆき)。

田武蔵国入間郡石井村(現在の埼玉県坂戸市)で生まれた。

・比企郡松山の岡野東流斎に蝋型鋳金を5年間学び、18歳で独立、江戸で開業。

・鈴木長吉の精密な金工技術は、刀剣の装飾や鍔(つば)、小柄などの刀装具製作においても発揮した。

・明治時代の廃刀令や廃仏毀釈の影響で仕事を失いつつあった当時の金工家にとって、鈴木長吉の技術と国際的評価は、日本の伝統工芸の価値を世界に示す重要な役割を果たした。

主な功績

・明治26年(1893年)シカゴ万国博覧会出品作品で最高評価獲得

・代表作「十二の鷹」(東京国立近代美術館蔵、重要文化財指定)

国立工芸館 https://www.momat.go.jp/craft-museum/collection/mt0157より引用

・「置物蟹」(東京国立博物館蔵、2001年重要文化財指定)

・明治29年(1896年)6月30日、帝室技芸員となる

MORE RECOMMEND

BUSHIZOからあなたへ、オススメの商品

CHECKED ITEMS

閲覧履歴

防具セット

防具セット

面

面

小手

小手

胴

胴

垂

垂

道着

道着

袴

袴

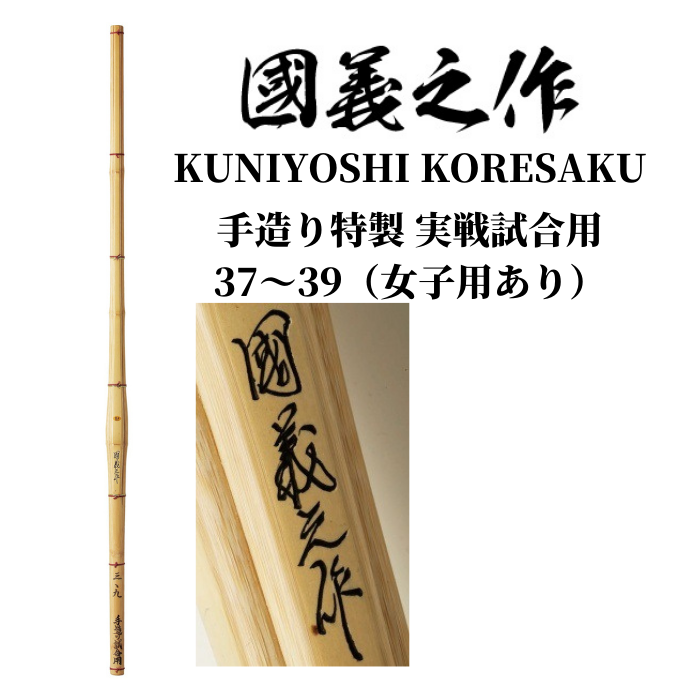

竹刀

竹刀

木刀

木刀

防具袋

防具袋

竹刀袋

竹刀袋

小物

小物

ギフト

ギフト

書籍・DVD

書籍・DVD

クリーニング

クリーニング

防具修理

防具修理

剣道面マスク

剣道面マスク

居合道

居合道

日本刀・美術刀剣

日本刀・美術刀剣

ミツボシ

ミツボシ

東山堂

東山堂

松勘

松勘

日本剣道具製作所

日本剣道具製作所

西日本武道具

西日本武道具

栄光武道具

栄光武道具

信武

信武

武扇

武扇

博多屋

博多屋

松興堂

松興堂

旗イトウ

旗イトウ

お得セット

お得セット

防具セット

防具セット

面

面

小手

小手

胴

胴

垂

垂

道着

道着

袴

袴

竹刀

竹刀

木刀

木刀

防具袋

防具袋

竹刀袋

竹刀袋

小物

小物

ギフト

ギフト

書籍・DVD

書籍・DVD

クリーニング

クリーニング

防具修理

防具修理

剣道面マスク

剣道面マスク

アウトレット

アウトレット

居合道

居合道

日本刀・美術刀剣

日本刀・美術刀剣

ミツボシ

ミツボシ

東山堂

東山堂

松勘

松勘

日本剣道具製作所

日本剣道具製作所

西日本武道具

西日本武道具

栄光武道具

栄光武道具

信武

信武

タイヨー産業

タイヨー産業

武扇

武扇

博多屋

博多屋

松興堂

松興堂

旗イトウ

旗イトウ

インタビュー お役立ち記事

インタビュー お役立ち記事

サイズ計測ガイド

サイズ計測ガイド

GLOBAL SHIPPING GUIDANCE

GLOBAL SHIPPING GUIDANCE