藍染めされた防具は色あせることで年季を感じさせます。一方で、みすぼらしく見えてしまうこともあります。

試合や審査では品位や風格も問われますので、防具の風合は審査結果に少なからず影響があります。

今回の記事では、防具の風合を復活させる染め直しの基礎知識について紹介します。

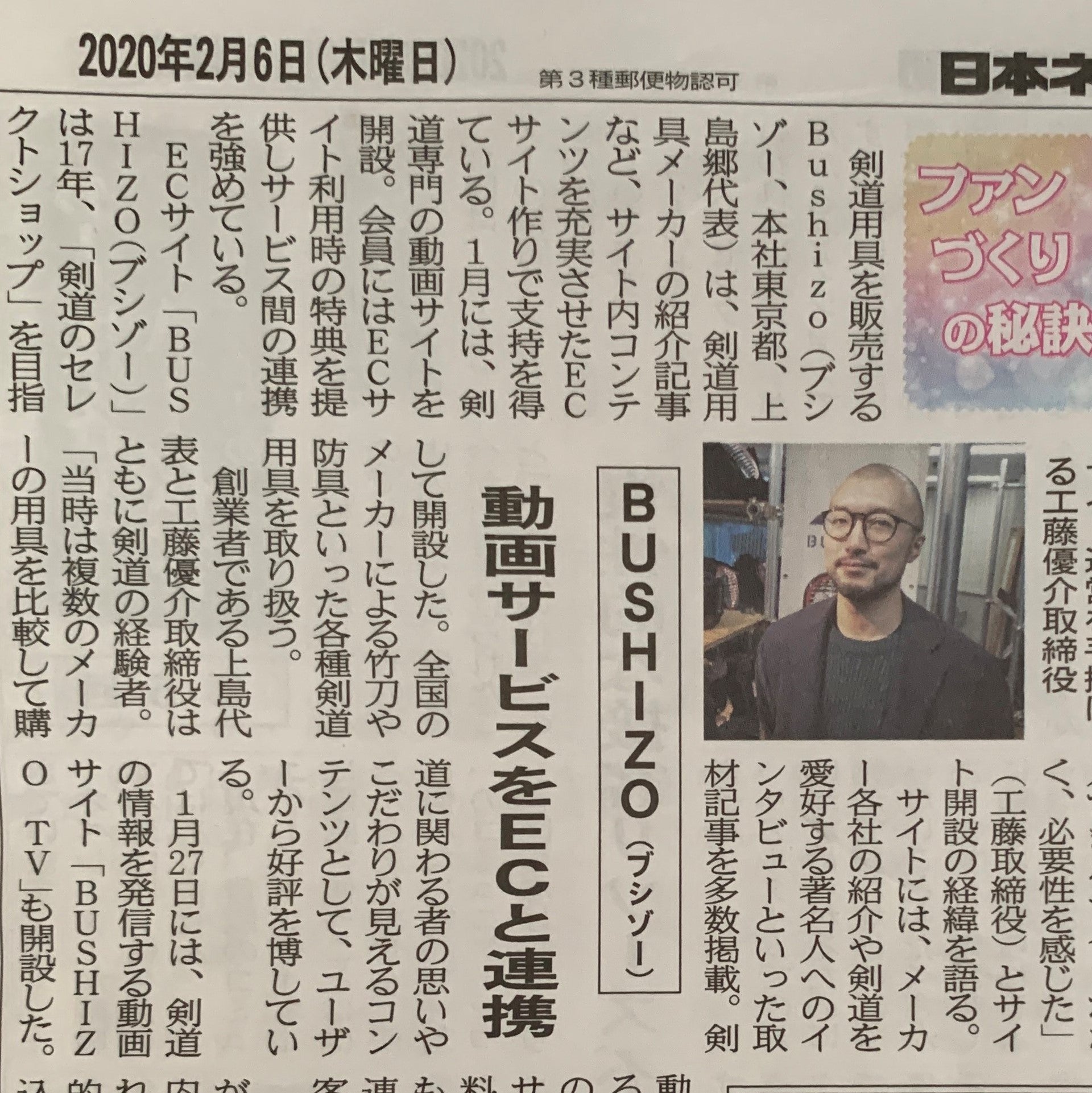

業界最大手・東山堂が運営する通販サイト(提携)↓

藍は武士の色・日本の色

剣道の防具と言えば藍色ですが、その歴史は非常に深く、有史以前から人類は藍を使って染色を行ってきたと言われています。

鎌倉時代には濃い藍染が武士たちに好まれ、「勝色(かちいろ、またはかついろ)」として、戦勝の縁起かつぎとして使用されました。これにより、藍染は武士の色として浸透し、室町時代には庶民の衣服へも普及していきました。

明治に入り日露戦争時には、軍服の色が紺色だったことから、「軍勝色(ぐんかちいろ)」とも呼ばれました。

藍染は糸を強くし、消臭・抗酸化作用・抗菌作用・防虫効果など様々な効果があります。機能的にとても優れているというだけではなく、藍には武士の精神も脈々と受け継がれているのです。

また、明治期に日本に来日したイギリスの科学者ロバート・W・アトキンソンは、当時日本人が藍染の衣服やのれんを多用しているのを見て、「ジャパンブルー」と呼び賞賛しました。

同じく明治に来日した、小説家などで知られるラフカディオ・ハーン(「小泉八雲」の名前でしたら聞いたことのある方も多いのでは?)も、次のように言及しています。

「青い屋根の小さな家屋、青いのれんのかかった小さな店舗、その前で青い着物姿の小柄な売り子が微笑んでいる」

当時の外国人から見た日本は、ラフカディオ・ハーンが書き残したように、「神秘なブルーに満ちた国」だったのでしょう。

なぜ染め直しをするのか

試合や昇段審査では、色の濃い道着・袴や防具を使用することが好ましいとされていますが、剣道試合・審判規則に定められているわけではありません。剣道具については面、小手、胴、垂を用いること。服装については剣道着、袴とするとしか書かれていないのです。

着装は試合や審査にも少なからず影響を及ぼします。こちらも正式に定められたものではありませんが、暗黙の了解となっています。

防具は体を守るためのものですので、正しく着けられていることが前提です。正しい着装は相手に対する敬意の表れでもあります。着装が悪ければ審判や審査員にあまり良い印象を持ってもらうことができません。

色あせのない道着・袴・防具は、美しい着装にもつながります。しかしながら、新品でいきなり試合に臨むのはオススメしません。いきなり新品の防具や道着・袴を身につけても体に馴染みませんし、その状態で試合や審査に臨んでも100%の力を出すことは難しいからです。試合や審査で使用する道着・袴・防具は本番前に一度身につけ、体に馴染ませることも大切です。

防具の色が原因で試合に負ける、審査に落ちるということは公式に言われているわけではないですが、少しでも不安材料があるのならば払拭するにこしたことはありません。

美しい風合の防具は、自身の気持ちを鼓舞することにもつながります。試合や審査にかける思いがあれば、防具へも意識をかたむけてみてはいかがでしょうか。

染め直しをする前に

染名人 防具専用藍染復元液(2,376円税込)防具専用藍染復元液です。紺革・木綿ともにきれいに染まります。

染名人 防具専用藍染復元液(2,376円税込)防具専用藍染復元液です。紺革・木綿ともにきれいに染まります。

染め直しをする前に、防具は洗っておくかクリーニングに出しておくことをおすすめします。汚れや塩分が残った状態ですと、色がうまく入らずきれいに仕上がらない可能性があるからです。

洗うのが手間だという方も、固く絞った手ぬぐいで汚れを落とすぐらいのことはしておきましょう。

用意するもの

・藍液

・藍止

・刷毛

・細い筆

・ブラシ

・(スプレー容器)

・藍液を入れる容器

・ビニール手袋

・新聞紙

・汚れても良い服

藍は一度つくとなかなか落ちません。汚れたくない方は新聞紙を敷き、汚れても良い服装でビニール手袋をはめるなど、万全の態勢で挑みましょう。

刷毛は全体を染める際に、細い筆やブラシは細かい部分を染める際に用います。スプレー容器を使用すれば、より時間を短く染めあげていくことができたり、色ムラがある際に防いだりすることができます。ただし、霧状になった藍液が思いもよらぬところへ飛び散る可能性もありますので気をつけましょう。

染め上げた後に色落ちを防ぎたい場合は、藍止め液を使用すると良いでしょう。藍色を長持ちさせ、風合を保つことが出来ます。

注意事項

- 藍液は空気によって酸化します。一度開封したら、できるだけその場で使いきりましょう。

- 異なるメーカーの藍液を同時に使用すると、色ムラが生じる可能性があります。染め直しの際には1つのメーカーの藍液を使用しましょう。

- 面布団の内側に使用すると、乾燥後も顔に付着する恐れがあります。このため、使用前に軽く拭くなど、色が落ちないか確かめておくと安心です(それでも稽古後は汗により付着の可能性があります)。

- 藍液、藍止共に原液のまま使用するタイプ、水で薄めて使用するタイプがあります。商品の注意書き等をよく見ましょう。

※染め直し手順で紹介しているのは、水で薄めるタイプです。

染め直し手順

基本的な染め直しの手順について紹介します。

1.準備

藍液が飛び散らないよう、染め直しを行う場所には新聞紙を敷き詰めます(大き目のビニールシートなども可)。藍液は水で2倍に薄め、容器に入れておきます。染める防具を近くに置けば、準備完了です。

2.染める

始めはブラシや刷毛を使って染めていきます。刺し目に沿って染めていくと、きれいに仕上がります。膜が残ると仕上がりが良くありません。大雑把に塗っていると膜は出来やすいので、始めは徐々に塗っていきましょう。特に細かい飾り部分は染め残しや膜が張る場合が多いですので、細い筆も使用し丁寧に染めましょう。面の突き垂れ・用心垂れ、小手の生子(けら)・小手紐の回り・ネーム回りは筆を使用した方が効果的です。

すべて染め終わりましたら、ブラシで刷り込みます。この場合も細かい部分に膜が残りやすいので、注意しながら刷り込みます。

3.重ね塗り

染めた直後は色が濃く感じやすいですが、乾くと色が落ち着きます。色の薄い部分があれば二度塗りを行い、均一になるようにします。

4.藍止

完全に乾いたら、藍止を全体にこすりつけるように塗り込みます。塗り終えたら再び乾燥させます。

染名人 防具専用藍染復元液(2,376円税込)防具専用藍染復元液です。紺革・木綿ともにきれいに染まります。

染名人 防具専用藍染復元液(2,376円税込)防具専用藍染復元液です。紺革・木綿ともにきれいに染まります。

まとめ

防具を染め直すと、色あせてみすぼらしくなっていた防具も美しい風合を取り戻します。染め直しは、予め必要なものをしっかりと用意してから取り掛かれば、それ程難しくはありません。

防具の色あせに悩む方は、一度染め直しに挑戦してみてはいかがでしょうか。藍の持つ美しさに、改めて気づくことができるかもしれません。

BUSHIZO提携先の剣洗にてプロの「藍染リメイク」サービスをおこなっております。

こちらから防具ごとにお申し込みください。

剣道具セレクトショップ BUSHIZO通販サイト TOPページへ

剣道防具セットをお探しの方はこちら

剣道具セレクトショップ BUSHIZO通販サイト TOPページへ

剣道防具セットをお探しの方はこちら

業界最大手・東山堂が運営する通販サイト(提携)↓

こちらのお役立ち記事もあわせてどうぞ!

https://bushizo.com/media/201706/6/

https://bushizo.com/media/201709/998/

https://bushizo.com/media/201707/628/

業界最大手・東山堂が運営する通販サイト(提携)↓

業界最大手・東山堂が運営する通販サイト(提携)↓

剣道の防具と言えば藍色ですが、その歴史は非常に深く、有史以前から人類は藍を使って染色を行ってきたと言われています。

鎌倉時代には濃い藍染が武士たちに好まれ、「勝色(かちいろ、またはかついろ)」として、戦勝の縁起かつぎとして使用されました。これにより、藍染は武士の色として浸透し、室町時代には庶民の衣服へも普及していきました。

明治に入り日露戦争時には、軍服の色が紺色だったことから、「軍勝色(ぐんかちいろ)」とも呼ばれました。

藍染は糸を強くし、消臭・抗酸化作用・抗菌作用・防虫効果など様々な効果があります。機能的にとても優れているというだけではなく、藍には武士の精神も脈々と受け継がれているのです。

また、明治期に日本に来日したイギリスの科学者ロバート・W・アトキンソンは、当時日本人が藍染の衣服やのれんを多用しているのを見て、「ジャパンブルー」と呼び賞賛しました。

同じく明治に来日した、小説家などで知られるラフカディオ・ハーン(「小泉八雲」の名前でしたら聞いたことのある方も多いのでは?)も、次のように言及しています。

「青い屋根の小さな家屋、青いのれんのかかった小さな店舗、その前で青い着物姿の小柄な売り子が微笑んでいる」

当時の外国人から見た日本は、ラフカディオ・ハーンが書き残したように、「神秘なブルーに満ちた国」だったのでしょう。

剣道の防具と言えば藍色ですが、その歴史は非常に深く、有史以前から人類は藍を使って染色を行ってきたと言われています。

鎌倉時代には濃い藍染が武士たちに好まれ、「勝色(かちいろ、またはかついろ)」として、戦勝の縁起かつぎとして使用されました。これにより、藍染は武士の色として浸透し、室町時代には庶民の衣服へも普及していきました。

明治に入り日露戦争時には、軍服の色が紺色だったことから、「軍勝色(ぐんかちいろ)」とも呼ばれました。

藍染は糸を強くし、消臭・抗酸化作用・抗菌作用・防虫効果など様々な効果があります。機能的にとても優れているというだけではなく、藍には武士の精神も脈々と受け継がれているのです。

また、明治期に日本に来日したイギリスの科学者ロバート・W・アトキンソンは、当時日本人が藍染の衣服やのれんを多用しているのを見て、「ジャパンブルー」と呼び賞賛しました。

同じく明治に来日した、小説家などで知られるラフカディオ・ハーン(「小泉八雲」の名前でしたら聞いたことのある方も多いのでは?)も、次のように言及しています。

「青い屋根の小さな家屋、青いのれんのかかった小さな店舗、その前で青い着物姿の小柄な売り子が微笑んでいる」

当時の外国人から見た日本は、ラフカディオ・ハーンが書き残したように、「神秘なブルーに満ちた国」だったのでしょう。

試合や昇段審査では、色の濃い道着・袴や防具を使用することが好ましいとされていますが、剣道試合・審判規則に定められているわけではありません。剣道具については面、小手、胴、垂を用いること。服装については剣道着、袴とするとしか書かれていないのです。

着装は試合や審査にも少なからず影響を及ぼします。こちらも正式に定められたものではありませんが、暗黙の了解となっています。

防具は体を守るためのものですので、正しく着けられていることが前提です。正しい着装は相手に対する敬意の表れでもあります。着装が悪ければ審判や審査員にあまり良い印象を持ってもらうことができません。

色あせのない道着・袴・防具は、美しい着装にもつながります。しかしながら、新品でいきなり試合に臨むのはオススメしません。いきなり新品の防具や道着・袴を身につけても体に馴染みませんし、その状態で試合や審査に臨んでも100%の力を出すことは難しいからです。試合や審査で使用する道着・袴・防具は本番前に一度身につけ、体に馴染ませることも大切です。

防具の色が原因で試合に負ける、審査に落ちるということは公式に言われているわけではないですが、少しでも不安材料があるのならば払拭するにこしたことはありません。

美しい風合の防具は、自身の気持ちを鼓舞することにもつながります。試合や審査にかける思いがあれば、防具へも意識をかたむけてみてはいかがでしょうか。

試合や昇段審査では、色の濃い道着・袴や防具を使用することが好ましいとされていますが、剣道試合・審判規則に定められているわけではありません。剣道具については面、小手、胴、垂を用いること。服装については剣道着、袴とするとしか書かれていないのです。

着装は試合や審査にも少なからず影響を及ぼします。こちらも正式に定められたものではありませんが、暗黙の了解となっています。

防具は体を守るためのものですので、正しく着けられていることが前提です。正しい着装は相手に対する敬意の表れでもあります。着装が悪ければ審判や審査員にあまり良い印象を持ってもらうことができません。

色あせのない道着・袴・防具は、美しい着装にもつながります。しかしながら、新品でいきなり試合に臨むのはオススメしません。いきなり新品の防具や道着・袴を身につけても体に馴染みませんし、その状態で試合や審査に臨んでも100%の力を出すことは難しいからです。試合や審査で使用する道着・袴・防具は本番前に一度身につけ、体に馴染ませることも大切です。

防具の色が原因で試合に負ける、審査に落ちるということは公式に言われているわけではないですが、少しでも不安材料があるのならば払拭するにこしたことはありません。

美しい風合の防具は、自身の気持ちを鼓舞することにもつながります。試合や審査にかける思いがあれば、防具へも意識をかたむけてみてはいかがでしょうか。

基本的な染め直しの手順について紹介します。

基本的な染め直しの手順について紹介します。

剣道具セレクトショップ BUSHIZO通販サイト TOPページへ

剣道防具セットをお探しの方はこちら

業界最大手・東山堂が運営する通販サイト(提携)↓

剣道具セレクトショップ BUSHIZO通販サイト TOPページへ

剣道防具セットをお探しの方はこちら

業界最大手・東山堂が運営する通販サイト(提携)↓

手刺防具

手刺防具

ミシン刺防具

ミシン刺防具

小学生用

小学生用

初心者向け

初心者向け

日本製

日本製

洗えるジャージ素材

洗えるジャージ素材

面

面

小手

小手

胴

胴

垂

垂

道着

道着

袴

袴

竹刀

竹刀

木刀

木刀

小物

小物

竹刀袋

竹刀袋

防具袋

防具袋

ギフト

ギフト

ファッション

ファッション

書籍・DVD

書籍・DVD

クリーニング

クリーニング

防具修理

防具修理

アウトレット

アウトレット

サイズ計測ガイド

サイズ計測ガイド